3,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich einsparen

Deutschland, Europa und fast alle Länder der Welt streben eine klimaneutrale Wirtschaft an. Das bedeutet, so viel CO2-Emissionen wie möglich einzusparen und die verbleibenden Emissionen zu kompensieren. Doch dieses Ziel wird mit der heutigen Technik kaum erreicht. Einer der größten industriellen CO2-Emittenten, die Eisen- und

Stahlindustrie, hat bisher noch keine Möglichkeit in großem Stil grünen Stahl zu produzieren und ist bis heute für etwa 7% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich.

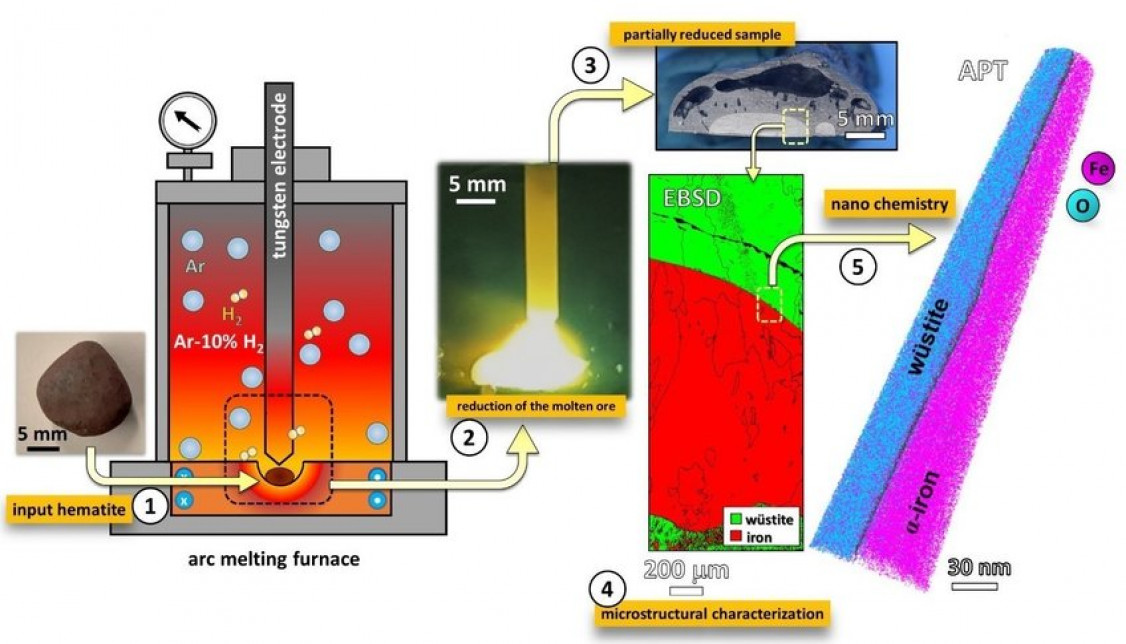

Angesichts dieser Herausforderungen erforscht ein Team des Max- Planck-Instituts für Eisenforschung (MPIE) die Möglichkeit, Wasserstoffplasma für die Reduktion von Eisenerz anstelle von Koks oder reformiertem Erdgas einzusetzen. Ihre neuesten Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Acta Materialia.

„Die Verwendung von reinem Wasserstoff anstelle von Koks oder reformiertem Erdgas zur Reduktion von Eisenerz kann ein Weg sein, um CO2-Emissionen einzusparen. Allerdings erfordert die chemische Reaktion mit reinem Wasserstoff eine externe Energiezufuhr. Die Verwendung von Wasserstoffplasma dahingegen erlaubt die Reduktion mit weniger Energie durchzuführen. Während der Reduktion von Eisenerz im Lichtbogenofen, kollidieren H2-Moleküle aufeinander und mit Elektronen, was zur Bildung von hochener-getischem Wasserstoff führt. Dieser gibt seine Energie teilweise an der Reaktionsgrenzfläche zwischen Oxid und Plasmalichtbogen ab. Diese freigesetzte Energie wiederum wird für die Reduktionsreaktion benötigt. Der ganze Prozess ist also exotherm, da er keine externe Energiezufuhr braucht. Deshalb ist der Einsatz von Wasserstoffplasma anstelle von reinem Wasserstoff hier vorteilhaft.“, erklärt Dr. Isnaldi Souza, Postdoktorand am MPIE und Erstautor der Publikation.

Der Einsatz von Wasserstoffplasma hat noch einen weiteren Vorteil: Eisenerz kann in einem einzigen Schritt gleichzeitig geschmolzen und reduziert werden, ohne nachträgliche Agglomerations- oder Raffinationsprozesse.

„Wir haben die Nano- Chemie, die Grenzflächenstruktur und -zusammensetzung sowie die Kinetik der Phasenumwandlung untersucht. Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Wasserstoffplasma in den etablierten industriellen Elektroöfen ohne größere Modifikationen stattfinden könnte. Dennoch untersuchen wir weiter mögliche Auswirkungen des Wasserstoffplasmas auf die Elektroden- und Ofenmaterialien", sagt Dr. Yan Ma, Postdoc im gleichen Team mit Souza und Mitautor der Veröffentlichung.

Die neuesten MPIE-Untersuchungen zeigen die Thermodynamik und Kinetik der Wasserstoff-Plasma-Reduktion von Eisenerzen und bieten damit einen alternativen Weg für die Herstellung von grünem Stahl. Generell wurden am MPIE mehrere Gruppen eingerichtet, die sich mit den verschiedenen Aspekten nachhaltiger Metalle beschäftigen. Souza und Ma arbeiten beide in der abteilungsübergreifenden Gruppe „Physical Metallurgy of Sustainable Alloys“. Verwandte Gruppen sind „Hydrogen in Materials“, „Hydrogen Mechanics and Interfaces“, „Computational Sustainable Metallurgy“ und in Kooperation mit der RWTH Aachen die Gruppe „Sustainable Materials Science and Technology“.

(Quelle: Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH)