Freiberger Forscher nutzen bakterielle Laugung zum Recycling von Elektroschrott

Biohydrometallurgen der TU Bergakademie Freiberg haben erstmals nachgewiesen, dass die Laugung mit Hilfe von Bakterien auch beim Recycling von Elektroschrott zur Trennung der Bauteile eingesetzt werden kann. Ihre Forschungsergebnisse zur Gewinnung von Metallen publizierte das Team um Professor Michael Schlömann nun in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift MDPI / Recycling.

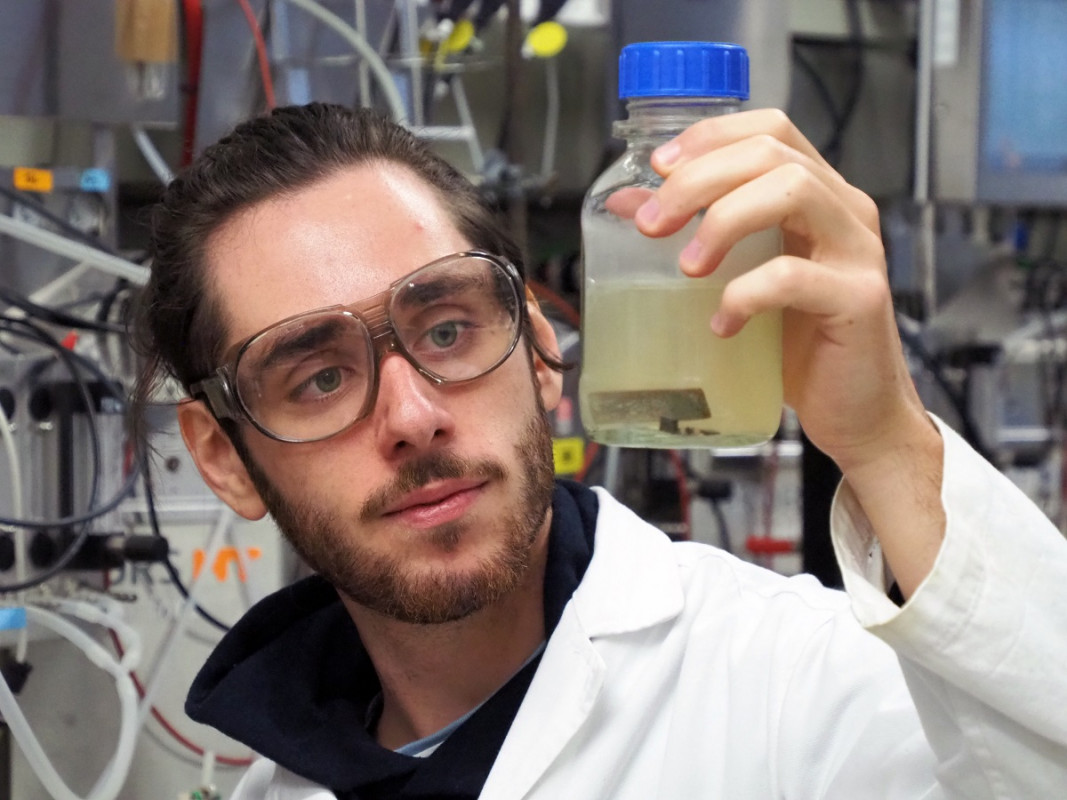

Ein ausgedienter Computerchip liegt in einer wässrigen Lauge im Reagenzglas. Zunächst passiert fast drei Wochen lang nicht sehr viel am Versuchsstand von Benjamin Monneron im Labor der Arbeitsgruppe Umweltmikrobiologie der TU Bergakademie Freiberg. Doch dann fallen die einzelnen Bauteile von der Leiterplatte ab und sinken im Reagenzglas zu Boden als Benjamin Monneron daran rüttelt. Der Doktorand hat das alte Elektronikteil vor 20 Tagen in eine wässrige Lauge gelegt, die mit dem Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans versehen ist.

Das mit bloßem Auge nicht sichtbare Bakterium hat die Fähigkeit, das Lötzinn durch Oxidation des hinzugefügten Eisens aufzulösen. Übrig bleibt die Leiterplatte selbst, die typischerweise Kupfer und Gold enthält, sowie diejenigen Komponenten, die mit dem Lötzinn an der Platine befestigt waren – zum Beispiel Dioden, Kondensatoren oder Widerstände. „Genau in diesen Komponenten stecken kleine Mengen strategisch wichtiger Metalle, wie Tantal, Ruthenium, Gallium oder Dysprosium“, erklärt Benjamin Monneron. Die Dioden, Kondensatoren oder Widerstände können nun durch Sortierung voneinander getrennt und dann weiterbehandelt werden. Und selbst aus der Lauge mit dem gelösten Lötzinn können in weiteren Schritten neben dem Zinn möglicherweise auch Kupfer und Silber zur Wiederverwendung gewonnen werden. „Biodismantling“ nennt der Doktorand den umweltfreundlichen Prozess des Ablösens der Komponenten von der Leiterplatte mit Hilfe der Bakterien.

Potenzial für Recycling von Seltenen Erden

Aus jeder einzelnen Komponente können nun die jeweils enthaltenen Metalle mit spezifischen Methoden für das Recycling aufbereitet werden, sei es über eine Laugung und Solvent-Extraktion oder über ein pyrometallurgisches Verfahren. „Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass durch die Sortierung nach Typen von Bauteilen die darin enthaltenen seltenen Elemente sehr stark angereichert werden“, erklärt Prof. Michael Schlömann, der die Doktorarbeit von Benjamin Monneron am Institut für Biowissenschaften der TU Bergakademie Freiberg betreut. „Besonders interessant ist die neue Methode für die Seltenen Erden, die bei bisher entwickelten Recyclingprozessen in der Regel nicht aufbereitet werden können“, so der Biohydrometallurgie-Experte. So ergaben die Analysen von Benjamin Monneron, dass das Dysprosium durch ein Biodismantling mit nachfolgender Sortierung um den Faktor 140 angereichert werden könnte. „Damit erreicht man dann Konzentrationen, die denen der Lagerstätten, aus denen das Dysprosium üblicherweise kommt, entsprechen oder die sogar darüber liegen“, so Benjamin Monneron.

Bei herkömmlichen Prozessen, die derzeit in Forschung und Entwicklung zum Elektronikschrott-Recycling getestet werden, wird die gesamte Leiterplatte geschreddert und chemisch gelaugt oder thermisch behandelt. Nur die hoch konzentrierten Metalle können am Ende wiedergewonnen werden. “Kommen die Elemente in geringer Konzentration vor, ist das nur durch komplexe Verfahren und mit extrem hohem Energieaufwand möglich“, erklärt Prof. Michael Schlömann.

Weil die Trennung der Komponenten beim neuen Biodismantling-Prozess hingegen am Anfang steht, können die Bauteile separat behandelt und die entsprechenden Elemente dem Stoffkreislauf idealerweise wieder als Sekundärrohstoffe zur Verfügung gestellt werden. „Bis dahin sind allerdings noch weitere Forschungsarbeiten nötig, denn die mechanische Sortierung der mittels der Biolaugung gewonnenen Komponenten müssen wir in Zusammenarbeit mit Spezialist/innen für die Aufbereitung erst noch entwickeln“, so Professor Schlömann. Finden die Freiberger Wissenschaftler/innen einen Weg, die Komponenten nach der Biolaugung schnell und einfach zu sortieren, ergibt sich bisher unerreichtes Potenzial für das Recycling von strategisch wichtigen Metallen aus Elektroschrott.

Hintergrund: Biohydrometallurgische Forschung an der TU Freiberg

Biohydrometallurgische Verfahren gelten als Alternative zu pyrometallurgischen Verfahren. Die Freiberger Biohydrometallurgen behandeln die Erze mit bestimmten Bakterien und bringen so die enthaltenen Metalle in Lösung (sogenannte Laugung). Aus der wässrigen Lösung werden die Metalle dann durch organische Moleküle herausgeholt (sogenannte Solvent-Extraktion) und schließlich durch Elektrowinning auf einer Kathode als Element abgeschieden. Ein biohydrometallurgisches Verfahren ist typischerweise auf die extrem schwer löslichen Metallsulfide ausgerichtet, die durch Mikroorganismen zu den entsprechenden gut löslichen Sulfaten oxidiert werden. 10 bis 15 Prozent des Kupfers weltweit werden heute bereits auf diese Weise gewonnen. An der TU Bergakademie Freiberg erproben die Wissenschaftler/innen seit 2013 als einziges Forschungsteam an einer deutschen Universität die biohydrometallurgische Prozesskette insbesondere am Beispiel der Elemente Indium und Zink aus der Lagerstätte Pöhla im Erzgebirge, aber auch in der Reichen Zeche in Freiberg. Die dafür notwendige Versuchsanlage steht in den Freiberger Laboren und wurde von der Dr.-Erich-Krüger-Stiftung im Rahmen des Freiberger Biohydrometallurgischen Zentrums gefördert.

(Quelle: TU Bergakademie Freiberg)

Schlagworte

BiohydrometallurgenElektroschrottEnergieEntwicklungEUForschungHandelMetallurgieRecyclingRohstoffeSchrottTU Bergakademie FreibergUSA